2010年01月08日

今も泊まれる維新の旅籠 寺田屋

2010年は龍馬先生!!!というわけで行ってきました。伏見の寺田屋です

慶長2年、伏見京橋に祖百姓伊助が開いた船宿で、出身の寺田村の村名をとり、

「寺田屋」と号したと伝えられています。

維新当時、京へ向かう船着場として伏見京橋界隈は大変なにぎわいで、

6代目伊助になった寺田屋も、薩摩藩の定宿として、西国雄藩志等の京への

足だまりとなっていたこともあって大変な繁盛であったと伝えられています。

交通の要所にあり、薩摩藩の定宿であった関係から寺田屋は維新史を語る上で

必須とされる「寺田屋事件」の舞台にもなりました。

坂本龍馬は薩摩藩の紹介で、

この寺田屋を京の宿として利用されました。

寺田屋の2階には6部屋あり、

その中の1つ梅ノ間は、その当時龍馬が愛用された

その中の1つ梅ノ間は、その当時龍馬が愛用された

部屋で、慶応2年1月23日幕吏の襲撃を受けたときも

この部屋に泊まっていました。

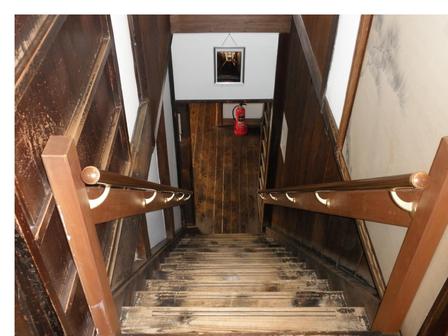

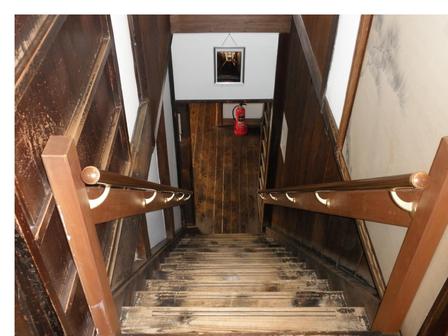

龍馬と将来結ばれるお龍さんが、

龍馬と将来結ばれるお龍さんが、

龍馬に危機を知らせるために、

お風呂から裸のまま2階へ駆け上がったといわれる

裏階段がこちら

現在寺田屋は、史跡博物館として見学できますが、

2階の梅ノ間以外の5部屋には宿泊もできます!!

a*y*a

a*y*a

慶長2年、伏見京橋に祖百姓伊助が開いた船宿で、出身の寺田村の村名をとり、

「寺田屋」と号したと伝えられています。

維新当時、京へ向かう船着場として伏見京橋界隈は大変なにぎわいで、

6代目伊助になった寺田屋も、薩摩藩の定宿として、西国雄藩志等の京への

足だまりとなっていたこともあって大変な繁盛であったと伝えられています。

交通の要所にあり、薩摩藩の定宿であった関係から寺田屋は維新史を語る上で

必須とされる「寺田屋事件」の舞台にもなりました。

坂本龍馬は薩摩藩の紹介で、

この寺田屋を京の宿として利用されました。

寺田屋の2階には6部屋あり、

その中の1つ梅ノ間は、その当時龍馬が愛用された

その中の1つ梅ノ間は、その当時龍馬が愛用された部屋で、慶応2年1月23日幕吏の襲撃を受けたときも

この部屋に泊まっていました。

龍馬と将来結ばれるお龍さんが、

龍馬と将来結ばれるお龍さんが、龍馬に危機を知らせるために、

お風呂から裸のまま2階へ駆け上がったといわれる

裏階段がこちら

現在寺田屋は、史跡博物館として見学できますが、

2階の梅ノ間以外の5部屋には宿泊もできます!!

a*y*a

a*y*a